総合研究大学院大学 文化科学研究科 文科・学術フォーラム 2008

ポスター発表

祇園会の近世的変容-神輿周辺描写を中心に-

- 発表者所属名

- 日本歴史研究専攻(国立歴史民俗博物館)

- 発表者氏名

- 西山剛

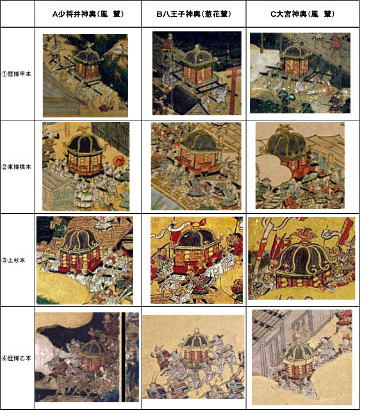

初期洛中洛外図屏風(歴博甲本・東博模本・上杉本・歴博乙本)における祇園会は、描写全体の中でも、主要なモチーフとして描かれている。しかし、先行研究の分析視角では市中を巡幸する山鉾の描写に力点が置かれることが多かった。

祇園会の中心的行事は、神輿3基に召した神々が各氏子町を通って渡る神輿渡御である。本報告は、室町末期にかけて成立した初期洛中洛外図と近世初頭にかけて成立した第2定型洛中洛外図の神輿描写の相違を手がかりに、祭礼そのものの変質を考えていくものである。

祇園会の神輿

- 少将井神輿

- 頗梨采女を乗せる輿

- 八王子神輿

- 祇園社の中心神である牛頭天王が乗る輿

- 大宮神輿

- 沙竭羅竜王を乗せる輿

これらの神は、1、2が夫婦神で3が息男、という性格が与えられている。

左表では、これらの神輿とそれを担ぐ駕輿丁が描かれているが、初期洛中洛外図では、駕輿丁装束が、白装束に固定されている。

左表では、これらの神輿とそれを担ぐ駕輿丁が描かれているが、初期洛中洛外図では、駕輿丁装束が、白装束に固定されている。

しかし、近世初頭に成立した洛中洛外図舟木本では、神輿を担ぐ駕輿丁館の装束は、柄があり、色のついた装束で神輿に勤仕しており、駕輿丁の装束的な統一感は失われていることに気づく。

→中世と近世のこの差異は、祭礼のどのような性格変化に由来しているのであろうか。